生成AIへの取り組み(fusion AI)を始めてから一年半ほどが経とうとしている。その間に生成AIとは何なのか、大きな枠組みで捉えることができるようになってきた。

「生成AI」あるいは「AI」は、いずれ自分の仕事を奪うとあきらめている人が多いと感じる。あるいは、自分に何らかの影響をもたらすであろうと認識はするものの、今後自分がどのように係ることになるか、はっきりとつかめていない人もまた多い。

生成AIに対する漠然としたイメージで日々を過ごしていくよりも、それが本質的にどのようなものであるかを捉え、自分がどうそれを役立ていこうかと考えて生きていければ楽しいし、昨今の生成AIの驚異的な発展を見れば、それが自分にとって大きな助けになるという期待も持てるのではないか。

では、どんなイメージあるいはモデルをもって生成AIを理解すればよいのか。

生成AIの捉え方として重要な特徴は、一つにはそれが必ず入力と出力を伴うということである。生成AIの「生成」とは出力のことであり、プロンプトと呼ばれるものが入力なのである。昨今は、この出力が、テキストばかりではなく、画像や動画にまで及んできた。また、テキストの世界でも、人間が行うような段階を踏んだ推論や感情の理解というレベルまでその性能が発達してきた。

繰り返すが、生成AIの特徴の一つは、それが、必ず入力し出力するということである。

もう一つの特徴は、生成AIが入力や出力を行うには必ず何らかの装置やセンサーを必要とするということである。その装置やセンサーの入力は、はじめはアナログ世界から発生するものであるにしても、生成AIの直前ではデジタル化されなければならない。

まとめると、生成AIが機能する時は、必ず入力と出力を伴い、その入力を行うためには何らかの装置やセンサーを経由してデジタル情報を受信しなければならないということである。

この特徴を一言で言うならば、受動的でデジタルな装置ということになる。

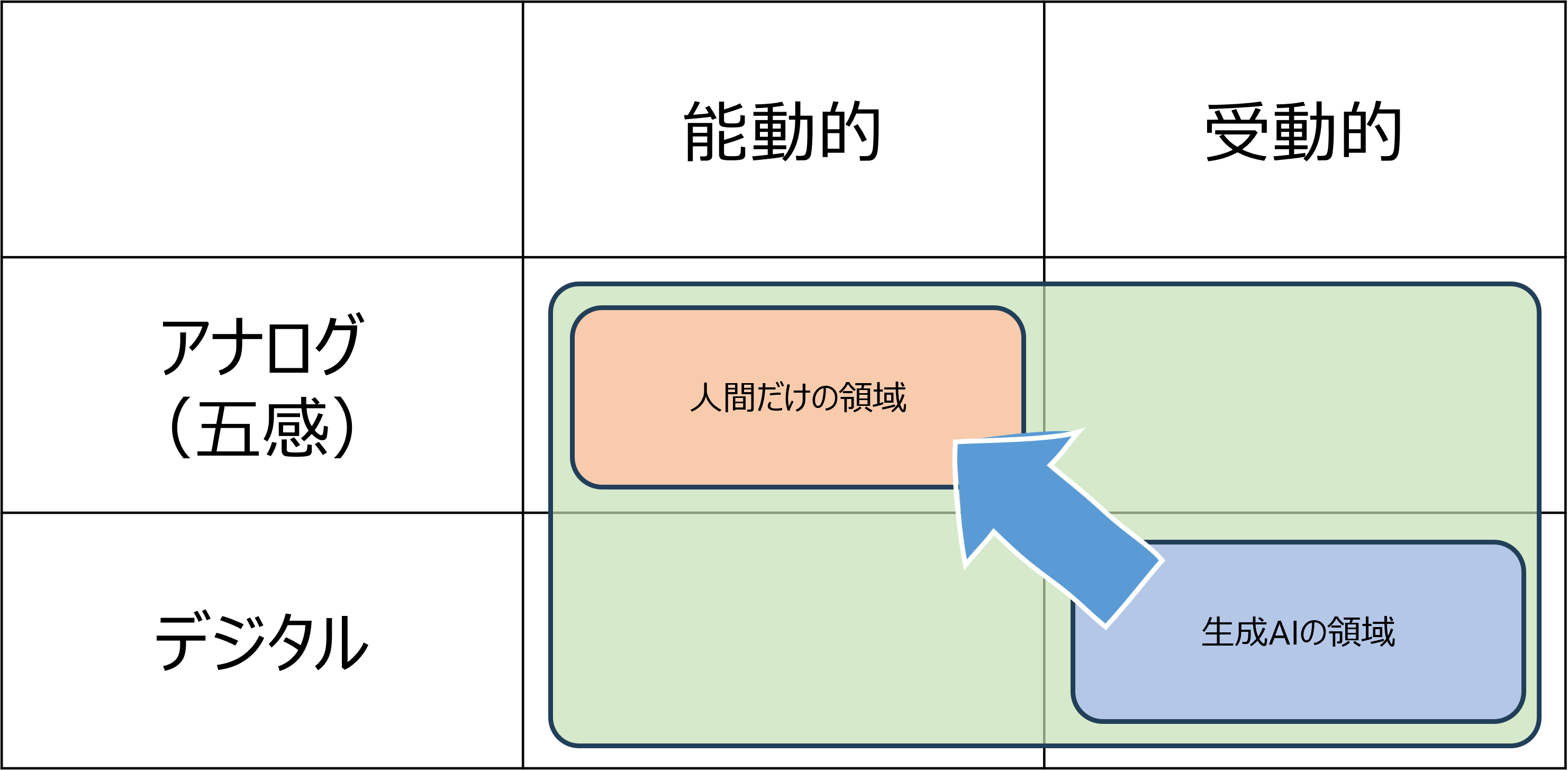

この特徴を人間と比較するとどうなるだろう。人間はキーボードやマウスなどによってデジタルな装置も扱える一方で、五感を活用するアナログな装置であるとも言える。また受動的になることもできれば能動的になることもできる。この様子をマトリックスに表すと、なんと人間は生成AIに対してその4倍の能力範囲(緑色の領域)を持っていることがわかる。

また「受動的かつデジタルの領域」で言えばこれがまさに生成AIが人間を凌駕しようとしている領域である。つまり人間はこの領域にとどまる限り確実に将来、生成AIによって置き換えられていくことになる。

この領域に安住する人達にとって生成AIはまさに恐ろしいものということになる。しかしその対極の「人間だけの領域」に居る人達にとって生成AIは何ら脅威とならないばかりか、五感を大切にし能動的に生きる時間を確保するための格好の道具ということになる。

「生成AIの領域」は、奪われるのではなく、明け渡すのだ!

五感を駆使した能動的な生き方は生成AIには手が出せない。逆に、デジタルで受け身な処理なら人間は生成AIに対して全く歯が立たない時代が眼前に迫っている。しかし、この2X2のマトリクスを見るとそれが問題とは思えず、ただ、明るい未来を感じてしまうのだが、楽天的すぎるだろうか?